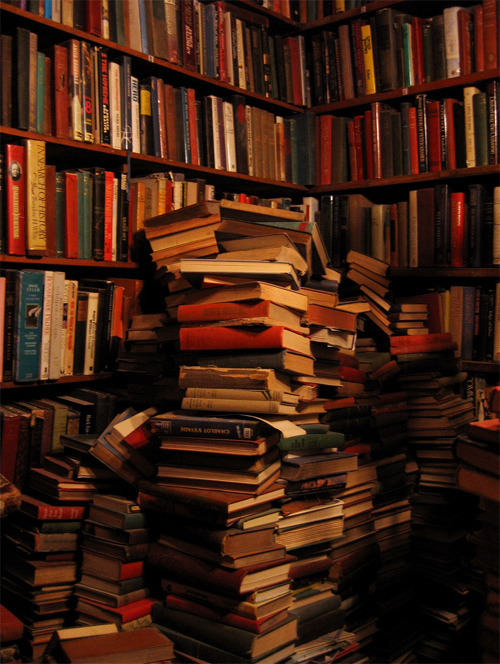

Baja médica incapacitante físicamente + vacaciones + princezaz en edad de hacer su vida y tener pandilla= una cantidad de tiempo increíble para leer.

Una cantidad casi obscena de tiempo para leer + encandenar una serie de libros fabulosos= felicidad lectora.

Seis libros y seis relatos de Cheever. Los seis libros escritos por hombres: 2 ingleses, 2 irlandeses, un americano y un español.

Resultado de todo esto, posiblemente el post de lecturas encadenadas más largo de la historia del blog.

“Mala sangre. Peregrinación a lo largo de la frontera irlandesa” de Colm Toibin. En el año 2012 leí “Brooklyn” de este mismo autor y me gustó mucho así que cuando vi este libro en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de primavera lo compré sin dudar. Me gustan los libros de viajes, me gusta Irlanda, es un país que conozco, que me atrae y en el que tuve mis primeros éxitos amorosos.

El libro es de 1994 y se le nota mucho. Colm viaja andando por la frontera entre la República de Irlanda y el Ulster en una época en que los conflictos, los “Troubles” eran muy graves. Asesinatos casi diarios entre unos y otros, bombardeos, carreteras cortadas, emboscadas y muchas tensiones. Colm es católico e irlandés pero viaja intentado comprender a ambos “bandos”, intentando poner algo de razón y menos corazón. Leer sus experiencias pasados 20 años es un poco raro y a la vez resulta un poco esperanzador porque lo que él y las personas que conoció en su peregrinación veían como un conflicto irresoluble ha sido “superado” en cierta manera. No estoy diciendo que todo sea maravilloso ahora en el Ulster pero desde luego ahora mismo no se secuestran autobuses para matar a sangre fría a todos sus ocupantes simplemente por ser de otra religión.

La primera parte del libro es bastante mejor que la segunda en la que Toibin se repite bastante, aunque conviene llegar al final para leer el testimonio del único superviviente del asesinato del autobús. Pararon el vehículo, preguntaron por él, pensó que iba a ser asesinado y lo que hicieron fue dejarle ir mientra asesinaban a todos sus compañeros de trabajo. Espeluznante como lo cuenta y cómo se puede seguir viviendo después de algo así. Es un libro que sólo recomiendo si te interesa mucho el tema.

“Las cenizas del hierro”. Última entrega de la trilogía “Verdes valles, colinas rojas” de Ramiro Pinilla que empecé hace justo un año, el verano del 2012. Esta tercera parte es la más “sencilla” de leer, la trama avanza y todo el universo creado por Pinilla se resuelve; lo que comenzó en el Getxo de 1895 termina con el Guggenheim.

Cuando comencé a leer la trilogía, lo hice con miedo y precaución a pesar de que me la había recomendado gente con mucho criterio. No sabía muy bien de qué iba a ir, ni el tono, ni si me iba a interesar y gustar la historia. Empecé con precaución y a pesar de que el estilo de Pinilla no es “sencillo”, me enganchó la historia y los personajes a pesar de lo ajenos que me resultaban en muchos aspectos. Mi conclusión tras terminarla es que es una novela magistral, Pinilla crea un universo con entidad propia, anclado en la realidad pero con algún toque “mágico” que sin embargo encaja perfectamente y unos personajes inmensos. Sólo por el personaje de Roque Altube hay que leer esta trilogía. Son de ese tipo de libros que una vez terminados no te abandonan nunca, la historia se te queda dentro para siempre. Eso sí, recomiendo leerla con calma y no del tirón, hay mucho para asimilar.

“La vida en sordina” de David Lodge. Conocí a este autor en una entrada del blog “Notas para lectores curiosos” . Me llamó la atención y por casualidad mientras brujuleaba por una librería encontré este libro y claro, tuve que comprarlo. Lo leí en dos días y me ha gustado muchísimo.

La historia de Desmond, un profesor de lingüística jubilado que se está quedando completamente sordo, demasiado sordo para llevar una vida “cómoda”. Mientras se aburre en su jubilación y reflexiona sobre su sordera, lidia con una alumna loca, un padre mayor que no se deja cuidar y repasa recuerdos de su vida y su día a día en un diario que anota cada noche.

Es una novela que engancha por el tono, por la historieta entretenida y porque está llena de reflexiones profundas contadas con un inteligente sentido del humor y la ironía. Combina la primera y la tercera persona de manera magistral sin que chirríe en ningún momento y me he sorprendido riéndome en medio de un pensamiento a veces hasta tétrico. Además me ha recordado a John Banville en “Antigua Luz” que también iba de un profesor que reflexionaba sobre su vida y a Philip Roth por su obsesión con el sexo y el problema que tienen los hombres cuando a cierta edad se obsesionan con sus problemas para practicarlo.

He copiado muchísimos párrafos en mi cuaderno de lecturas, pero sólo voy a dejar aquí algunos de ellos.

Un par de reflexiones sobre la sordera que me han hecho pensar mucho:

“La sordera es cómica, así como la ceguera es trágica”.

“Por supuesto, se puede argumentar que la ceguera es una desgracia peor que la sordera.Reconozco que si tuviera que elegir entre ambas, optaría por la sordera. Pero no solo difieren en grados de privación sensorial. Cultural, simbólicamente, son antitéticas. Lo trágico versus lo cómico, lo poético versus lo prosaico. Lo sublime versus lo ridículo.”

“Paradójicamente, ser sordo no hace el silencio menos atractivo, sino más bien lo contrario. La experiencia auditiva se compone de silencio, sonidos y ruido. El silencio es neutro, el estado de espera. Los sonidos son significativos, transmiten información o dan placer estético. El ruido no tiene sentido y es feo. Estar sordo convierte tantos sonidos en ruido que prefieres el silencio; de ahí el placer de caminar por aquellas calles sin tráfico”.

Reflexiona también sobre la muerte, diciendo algo parecido a lo que yo quise contar en la entrada que se me ocurrió cuando murió Gandolfini. Ni que decir tiene que Lodge lo escribe mil veces mejor que yo.

“Algo indoloro, evidentemente, pero no tan súbito que no te diera tiempo a darte cuenta, para despedirte de la vida, tenerla en la mano, por así decirlo y soltarla: pero, por otra parte, no tan interminable que se volviera tedioso o aterrador. Algo indoloro, digno (nada de cuña ni catéteres), con plena conciencia y en plenitud de facultades, ni demasiado rápido ni demasiado lento, en casa y no en el hospital, no un ataque cardiaco, por tanto, ni un derrame cerebral, tampoco un cáncer ni un accidente de tráfico o aéreo...oh, de qué sirve, nada de esto nos sirve, lo cierto es que no queremos encargar la muerte, en ninguna de sus formas o modalidades, a menos que seamos suicidas”.

Gracias a Elena Rius por descubrirme a Lodge. Buscaré más libros suyos y desde luego lo recomiendo muchísimo. Ah si, casi lo olvido y me sorprendió y me gustó a partes iguales que Lodge al comienzo de esta novela inserta un agradecimiento a todos los traductores de esta novela porque es consciente de las dificultades que van a encontrar en ella al estar plagada de juegos de palabras que provocan confusión en el sordo inglés pero que obviamente son distintas para sordos de otros idiomas. Me ha parecido un bonito reconocimiento, los traductores también existen y hacen un trabajo increíble y para nada reconocido como se merece.

“El intocable” de John Banville. Comprado al mismo tiempo que el de Lodge y por la misma razón, me llamó y era una edición de bolsillo.

Lo primero que hay que decir es que Banville escribe increíblemente bien. Sé que esto suena pobre y tópico pero es que es una maravilla de lectura; cómo escribe, cómo escoge las palabras, las construcciones que utiliza, pero todo sin resultar artificioso ni cargante.

Ha sido un poco raro leerlo justo después de Lodge, porque es también la historia de un profesor universitario que cuenta su vida actual y sus recuerdos desde su nacimiento en Irlanda. El libro de Banville es más complejo de construcción porque es una historia mucho más complicada y además está basada en hechos reales, en la historia de “Los cinco de Cambridge”. No es solo una historia de espías, es una historia de Inglaterra desde los años 20 hasta casi nuestros días, una historia de amores y desamores, de traiciones y de política.

Mientras leía me daba cuenta de que así como el profesor Desmond de Lodge es un personaje entrañable y que cae bien, Victor Mankell es un personaje detestable, egoísta, sabelotodo, presuntuoso, mentiroso, solitario en el peor sentido de la palabra y a ratos hasta odioso. No cae bien, pero eso no impide que la historia enganche y la novela sea magnífica. ¿Hay que empatizar con un personaje para que te guste un libro? Yo creo que no. Creo que ni siquiera hay que entenderle pero tiene que ser un personaje coherente, una personalidad completa que te creas aunque te resulte detestable. Y, hacer esto, conseguir un personaje antipático sobre el que escribir sin juzgar y sobre el que sostener toda una novela es muy complicado. Es mucho más sencillo conseguir un personaje “majete”.

“Nadie es más devoto que un escéptico arrodillado”

“Para tomar posesión de una ciudad de la no eres natural, ante todo, debes enamorarte allí”

“Hubo una vez una guerra” de John Steinbeck. Comprado el mismo día que el de Lodge y el de Banville. Mi adorado Steinbeck y mi “obsesión cansina” (Molimadre dixit) con la IIGM son una combinación que no podía evitar. Una vez más, un libro me “llamó”.

Steinbeck estuvo de corresponsal en 1943 para el New York Herald Tribune y mandaba las crónicas que se recogen en este libro y que se editaron repasadas en 1958. Steinbeck explica en un breve prólogo (que hay que leer) cómo fueron escritas las crónicas,en qué condiciones y porqué no quiso corregirlas y prefirió su publicación tal y como habían sido concebidas.

Los capítulos son como escenas de guerra. Hay muy poco de batallas o de guerra propiamente dicha. Son vivencias de los soldados, anécdotas, perfiles de personajes concretos. Algunas son más periodísticas y otras más literarias pero en conjunto me han recordado muchísimo a “Band of brothers” porque además la cronología es parecida. Steinbeck comienza contando como es el primer viaje de las tropas cuando embarcan desde su país, el viaje, la llegada a Inglaterra, la instrucción, la preparación de las misiones, la vida en Londres, la convivencia entre americanos e ingleses. Después se traslada a África con tropas que ya no son novatos pero que no conocen absolutamente nada de ese continente y termina en Italia con la invasión aliada. La parte de Italia es la más bélica.

No hay sangre, no hay crueldad, no hay maldad. Las crónicas son casi como una película de Hollywood con buenos muy buenos y malos que casi no aparecen más que para ser vencidos. Transmiten irrealidad y cierta sensación de ficción. Steinbeck explica en el prólogo que se dió cuenta al releerlas de como la censura, la impuesta y la autoimpuesta, había hecho describir una guerra poco real donde no había nada malo entre los americanos que eran todos valientes y aguerridos.

He doblado muchísimas esquinas y copiado muchos párrafos. Rescato éste de la introducción.

“Quizá sea bueno, incluso necesario, olvidar los accidentes, y las guerras no son sino accidentes a los que nuestra especie parece muy propensa. Sería interesante mantener vivo el recuerdo de los accidentes si de ellos aprendemos algo, pero no aprendemos. En la antigua Grecia, se decía que era necesaria una guerra por lo menos cada veinte años para que todas las generaciones supieran lo que es. Sin embargo, nosotros olvidamos, o nunca hubiéramos caído de nuevo en ese sanguinario disparate”

“La próxima (guerra), si somos tan estúpidos para permitir que se produzca, será la última de todas. No habrá nadie que pueda recordar. Y si somos tan estúpidos no merecemos, en un sentido biológico, sobrevivir. Muchas especies han desaparecido de la faz de la tierra debido a mutaciones: no hay, por tanto, razón para creer que los hombres estemos inmunizados contra la implacable ley de la naturaleza que dicta que el armamento excesivo, la ornamentación superflua e incluso, en muchos casos, la integración excesiva son síntomas que anuncian la extinción de una especie”

Lo recomiendo muchísimo para todo el mundo. Primero porque es Steinbeck y siempre es un placer leerle y segundo porque es un ejemplo de crónica periodística que ya no se hace. No digo que sea mejor ni peor pero son crónicas hechas cuando no había televisión ni internet ni globalización.

El último del mes ha sido “Nada que temer” de Julian Barnes. Otro inglés. Barnes es un autor que tiene algunos libros que me han flipado y otros que me aburren. Para mí, es un autor más de “principios” que de finales. Sus libros empiezan siempre con mucho empuje, son chispeantes, ingeniosos, enganchan e interesan y luego poco a poco empiezan a renquear con leves destellos cada vez más escasos. El lector va perdiendo ganas y lo que es peor tiene la sensación de que al propio Barnes se le hace cuesta arriba continuar con el libro, como si se hubiera desinflado y perdido el interés en el tema que había cogido con tantas ganas. En este caso le sobran las últimas 60 páginas donde no hace más que dar vueltas sobre lo mismo.

Barnes reflexiona sobre la muerte (acabo de caer en la cuenta de que en todos los libros que he leído este mes hay reflexiones sobre ella), concretamente sobre el miedo a la muerte, sobre el pensamiento consciente de que vamos a morir todos y concretamente nosotros mismos. Barnes cuenta su obsesión por la muerte, por analizar, por desmenuzar la de sus seres queridos, sus sentimientos ante la muerte de los demás y la suya propia.

Barnes es muy inglés (en el sentido bueno de la palabra) y es capaz de tratar este tema con profundidad, humor e ironía a la vez. Partiendo de la muerte, repasa la historia de su familia y reflexiona sobre la certeza de los recuerdos. Sobre cómo él y su hermano compartiendo una misma experiencia vital tienen sin embargo un recuerdo completamente diferente del mismo. ¿Construimos los recuerdos o son los recuerdos los que nos construyen y nos hacen recordar el pasado de determinada manera?

He doblado muchísimas esquinas y he escrito muchísimo en mi cuaderno rojo de lecturas.

Barnes habla de la muerte de su padre al que estaba más unido.

“Yo siempre había imaginado que la suya ( la muerte de su padre) sería para mí la muerte más dura, porque yo le había querido más, mientras que a lo sumo sentía un cariño irritado por mi madre. Pero sucedió al revés: lo que había esperado que fuese la muerte menor resultó más complicada, más peligrosa. La muerte de mi padre sólo fue su muerte: la de mi madre fue la muerte de ambos.”

Reflexiona también Barnes sobre la existencia de Dios, cuenta que él decidió que le era imposible creer que existiera un Dios cuando de adolescente se masturbaba en el baño. Para él, la sola idea de que mientras él estaba haciendose manualidades una presencia superior pudiera estar observándole era tan absurda que simplemente hacía imposible la existencia de Dios. Por lo mismo, pensar que después de muertos todos sus antepasados estuvieran contemplandole agarrado a la revista de desnudos, le hacía imposible creer en una vida más allá de la muerte. A sus 60 años y mientras escribe el libro explica que también podía haberlo pensado al revés “ Si me estoy haciendo una paja y no pasa nada, es porque a Dios le parece bien”. Humor ingles.

Barnes habla sobre la manera de enfrentarse a la muerte, sobre si es mejor ser consciente o no, sobre si llegamos a ella siendo nosotros mismos o no y qué es mejor. Sobre la pérdida del folklore que ha rodeado a la muerte hasta hace poco y que nosotros hemos despersonalizado y recoge un montón de citas de escritores, pintores y compositores sobre la muerte. Me quedo con dos que por supuesto he copiado.

“La incredulidad ante tu propia muerte crece en proporción a su proximidad”. Koestler.

Y esta de Philip Larkin que además también aparece mencionada en el libro de Lodge que cuenta la manera dramática en la que Larkin descubrió que se estaba quedando sordo y que me ha impactado mucho. Larkin paseaba por las islas Shetland (he estado allí) con Monica Jones, ella le comentó que bonitos eran los trinos de las alondras que se oían y él descubrió que no los oía. Es la típica historia que sé que no voy a olvidar.

Larkin escribió esto:

“La segura extinción hacia la que viajamos

y en la que nos perderemos para siempre.

No estar aquí, no estar en ningún sitio, y,

pronto; nada hay más terrible ni más cierto”.

A propósito de esto, ayer brujuleando por la red, encontré esto: “Las últimas palabras de 20 iconos culturales” y también sale Larkin.

Como ya he dicho, he leído también 6 relatos de Cheever que me siguen fascinando y sigo recomendando para todos.

Si os ha parecido largo, tendríais que ver las notas de mi cuaderno donde tengo un millón más de cosas y reflexiones. Me las quedaré para otro momento o para mí.

Y con esto y un bizcocho hasta los encadenados de septiembre que supongo serán más breves. Ni estoy de baja ni de vacaciones.